2.黄金期

1995(27歳)~1999(32歳)

1995.02 – 1995.12

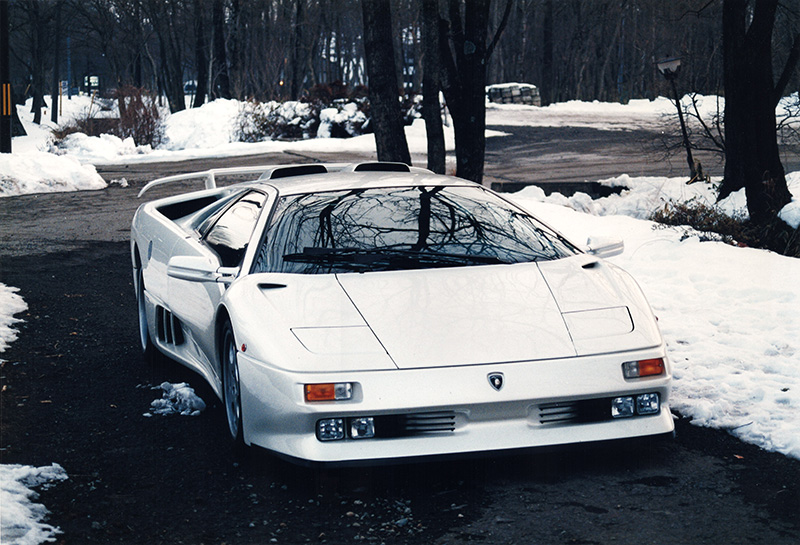

LAMBORGHINI DIABLO 1990

起業のひらめきほど、メカニズムが不明な思考はないと思います。特に、インターネット・プロバイダ事業は、当時存在すらしていなかった事業ですから、何かを組み立てて作り上げるものではなく、全く何もない所から、つまり無から有を作り出すわけで、生命がそうなように、突然変異的な出来事が脳内で起こったとしか考えられません。

起業のひらめきほど、メカニズムが不明な思考はないと思います。特に、インターネット・プロバイダ事業は、当時存在すらしていなかった事業ですから、何かを組み立てて作り上げるものではなく、全く何もない所から、つまり無から有を作り出すわけで、生命がそうなように、突然変異的な出来事が脳内で起こったとしか考えられません。ベッコアメ・インターネットの起業。私は、クルマのローンと、キャッシング地獄から、奇跡の生還を果たします。ドラッグマシンのような出だし加速で業績を上げることに成功し、借金を一瞬にして吹き飛ばします。もう、ピンポンキャッシングからはおさらば、貧乏サラリーマンとの決別を体で感じました。これは、夢なんじゃないか、何度も考えることがありました。朝起きたら、いつものサラリーマンに戻ってないかと、心配になる日もありました。そんな日は、ガレージに行って確認します。排気量5,707cc、DOHC V型12気筒492馬力。どこを切り取って見ても、一分の隙もない、奇才ガンディーニデザインのランボルギーニ・ディアブロ。夢にまで見たガルウィングを、目を細めて見て、起業の成功を確認しました。

私は、スーパーカー世代です。特に、ランボルギーニには異常なほどの執着を持っていました。子供の頃、近所のスーパーマーケットの駐車場に、スーパーカーショーなどという、今では考えられない移動サーカスの興行のようなものがやって来たとき、ランボルギーニ・カウンタックのタイヤを舐め、舌についたランボルギーニのオイルが惜しくて、夕飯を抜いたほど、ランボルギーニを崇拝していました。当時もエリートだったフェラーリに対抗する、マイノリティという名の強烈なアイデンティティ、そして女性からのウケを期待しない硬派な魅力に魅せられていました。そんな、私の中の最高の価値観であるランボルギーニのフラッグシップ、ランボルギーニ・ディアブロを手にいれたのです。納車日にクルマを走らせながら、(なぜか、極度の喜びは、少し遅れて爆発しますよね)車内で奇声を発したことを今でも克明に覚えています。ギア1速で、時速100キロをマークする。私が定義したスーパーカーの条件をクリアする、夢のクルマです。

私は、免許取得後ちょうど10年となる、28才の誕生日を迎えた直後に、スーパーカー少年だったあの頃からの夢を叶えることに成功しました。

私は、免許取得後ちょうど10年となる、28才の誕生日を迎えた直後に、スーパーカー少年だったあの頃からの夢を叶えることに成功しました。しかし私は、このディアブロを手に入れた喜びの裏側に、多少のモヤモヤ感が存在していることを納車当日から感じ取っていました。その感情の発生元、それは、このクルマが中古車だったということです。やっぱり、クルマは新車じゃなければ。そんな想いがあったからに違いありません。

このクルマ以降、私は、マフラーやスポイラーなどを換えて、クルマをいじる(ナビやカーステを除く)ということをしなくなります。究極なまでに研ぎ澄まされたクルマは、いじるところがない、と言う解釈の元、完成品を購入してそれをただ乗るだけ、という、かつての私が聞いたら嘆きそうな、そんなクルマ好きへと変化していきました。それは、あれほどまでに崇めていたカウンタック(この頃はまだ在庫新車の入手が可能でした)ではなく、ディアブロを最終的に選択したことからも言えます。かつて、あえて型落ちのトランザムを購入した頃とは違う、「新しいものがいい」という、真のクルマ好きからは嫌われる選定基準にシフトしたからに他なりません。私が「ただの金持ち」に成り下がり始めたからなのかも知れません。

初めて3年目の車検を迎え、あれほどまでに愛したコルベットを、売却先の業者に届けた際、振り返ることもせずに家に帰ってきた私は、明らかに、クルマだけでなく、人生に対する価値観も変わってしまっていました。

それにしても、ディアブロは実用的ではありませんでした。心身共に元気でなければ、とてもではありませんが、乗れません。「乗れるのか?」という声がクルマから聞かれる、そんなクルマでした。聞きしにまさる、とはこのことで、重ステ(パワステではない)だからだけではなく、そのド派手なルックス、マフラーからの爆音、車内の閉塞感、後方視界の悪さ(ほとんどゼロ)、恐ろしいほどに重たいクラッチペダル・・・乗り手に媚びを売らないとはまさにランボルギーニの為にあるような言葉です。交差点で、人に羨ましそうな目で見られるのも、こっちがそういうテンションの時ならいいですが、疲れてたり、目立ちたくない時だってあります。ちょうど、芸能人の気分がそれと同じなのかも知れません。気分のノリの悪い日は、ディアブロに乗ることでかえって気分が悪化することもありました。「乗り手を選ぶ」クルマの雑誌で見かけるコピーが、本当に存在するんだと私は実感しました。

それにしても、ディアブロは実用的ではありませんでした。心身共に元気でなければ、とてもではありませんが、乗れません。「乗れるのか?」という声がクルマから聞かれる、そんなクルマでした。聞きしにまさる、とはこのことで、重ステ(パワステではない)だからだけではなく、そのド派手なルックス、マフラーからの爆音、車内の閉塞感、後方視界の悪さ(ほとんどゼロ)、恐ろしいほどに重たいクラッチペダル・・・乗り手に媚びを売らないとはまさにランボルギーニの為にあるような言葉です。交差点で、人に羨ましそうな目で見られるのも、こっちがそういうテンションの時ならいいですが、疲れてたり、目立ちたくない時だってあります。ちょうど、芸能人の気分がそれと同じなのかも知れません。気分のノリの悪い日は、ディアブロに乗ることでかえって気分が悪化することもありました。「乗り手を選ぶ」クルマの雑誌で見かけるコピーが、本当に存在するんだと私は実感しました。私がクルマ好きなら、ベッコアメ・インターネットの起業を手伝ってくれた奴らもクルマ好きです。私の押す勢いのままに、ロータス・エスプリS4、フェラーリ・テスタロッサが、ディアブロの仲間入りをします。我々が出向く先は、さながらかつてのスーパーカーショーのようでした。どこへ行っても目立ち、そして、それを愉しんでいました。意味もなく、ディアブロのガルウィングを上げたりして、イヤミな金持ちのようでした。

1995.06 – 1997.03

GM CAPLICE CLASSIC WAGON 1995

ディアブロを手に入れてから、わずか4ヶ月、私は人生で初となる、2台目のクルマを購入します。GM社のカプリスです。

ディアブロを手に入れてから、わずか4ヶ月、私は人生で初となる、2台目のクルマを購入します。GM社のカプリスです。カプリスは、GMでいう、カローラのライトバンです。工事業者がよく乗っている、アレです。高級車ではありません。室内は、プラスチックの塊と、安いモケットに囲まれています。インストパネルに、タコメータすらありません。後輪のサスペンションは、板ばね式です。ただ、アメ車ですから、ボディは大きく、幅1.9m、長さは、アメ車でも最高クラスの、実に、5.4mもあります。巨大な、カローラ・バン。それが、カプリスです。

ただ、カプリスは、オリジナルそのままの状態で乗りません。乗っている人も中にはいるでしょうが、日本ではまずオリジナルのカプリスを探し出すことはできないでしょう。それだけ、このクルマはいじって(いじられて)乗るクルマなのです。当時GMには、フィエロという、これまた、オリジナルでは乗られないクルマもありましたが、フィエロは、フェラーリなどのレプリカのベース車両として、ボディをごっそりと外科手術で取り払われてしまいますが、カプリスは、そういういじられ方はされません。カプリスは、カプリス流儀のいじり方があって、それにならいます。

カプリスのいじり方は、独特なものです。まず基本は、ローダウン。スプリングをカットしたり、サスを換えたりして、車高を落とします。車高は落とせば落とすだけかっこいいというものではありません。前を深く落として、後ろはそれなりに、カプリスがかっこよく見える落とし方が重要です。ここら辺は、「カプリス流」というのがあるので、カプリス好きでなければ、理解しにくいかも知れません。その他にも、重要な変更点としては、ホイールがあります。このホイールは、個性の見せ場です。ホイールを換えるついでに、軸部分を少し改造して、ワイドタイヤ化することも忘れてはいけません。その他にも、ペイントをかっこよく施して、スモークフィルムを張り、デザインを締め、マフラーを変更します。

こうして、「カプリス流儀」でドレスアップされたカプリスは、もはや、カローラ・バンとは異質のものです。数光年の隔たりがあります。完璧なまでにバランスの取れたドレスアップが施されたカプリスは、ため息が出るほどかっこいいものです。

カプリスのドレスアップは、新車であれば、普通購入後個人で手を入れていくものですが、私は、米国BOYD社(ボイド社)で、ドレスアップを施した新車をそのまま購入する、という「他人まかせ、だけどプロだから完璧」選択枝を選択しました。BOYD社は、カプリス乗りが憧れる、ホイールブランド。そのBOYDがドレスアップしたカプリスは、まさにカプリス乗りにとって、最高級のカプリスです。究極なまでに美しい、計算され尽くされたローダウン、19’BOYDホイール「トライファン」、295mm超扁平ワイドタイヤ、カラードサイドミラー&ドアノブ、カスタムペイント、BOYDリアスポイラー、スモークフィルム、そして、BOYD社特製のシート。横浜大黒ふ頭PAに乗り付ければ、カプリスファンがぐるりとクルマを取り囲む、究極のカプリスです。

カプリスのドレスアップは、新車であれば、普通購入後個人で手を入れていくものですが、私は、米国BOYD社(ボイド社)で、ドレスアップを施した新車をそのまま購入する、という「他人まかせ、だけどプロだから完璧」選択枝を選択しました。BOYD社は、カプリス乗りが憧れる、ホイールブランド。そのBOYDがドレスアップしたカプリスは、まさにカプリス乗りにとって、最高級のカプリスです。究極なまでに美しい、計算され尽くされたローダウン、19’BOYDホイール「トライファン」、295mm超扁平ワイドタイヤ、カラードサイドミラー&ドアノブ、カスタムペイント、BOYDリアスポイラー、スモークフィルム、そして、BOYD社特製のシート。横浜大黒ふ頭PAに乗り付ければ、カプリスファンがぐるりとクルマを取り囲む、究極のカプリスです。私がなぜ、この時、ディアブロに追加して、カプリスを購入したのか。確かに、ディアブロはあまりに実用的ではなかったので、普段に乗れるクルマが欲しかったのは事実です。そして、私がそもそもアメ車好きであることも、今までのクルマ遍歴からお分かりいただけるでしょう。ただ、アメ車好きとは言っても、カプリスは、以前のコルベットとは、路線も趣味も違います。ではなぜ、ここでカプリスなのか。

答えは、ディアブロにあります。私が、クルマを「いじる」という行為をしなくなった、あるいはできなくなったことで封印された、クルマいじりの欲求が、どこかで蓄積していったはずです。確かに、ディアブロはかっこいい。だけど、そのディアブロのかっこよさと、いじったことで光り輝く個性というクルマのかっこよさは、明らかに異なります。

1995.12 – 1998.10

LAMBORGHINI DIABLO SE30 JOTA 1995

長年の夢である、ディアブロを購入してから、わずか10ヶ月後、私は、当時のディアブロの頂点であった、ディアブロSE30 JOTA(イオタ)を手に入れます。

長年の夢である、ディアブロを購入してから、わずか10ヶ月後、私は、当時のディアブロの頂点であった、ディアブロSE30 JOTA(イオタ)を手に入れます。このディアブロ・イオタ、当時SE30として、全世界限定30台作られたリミテッドエディションの中から、さらなる限定車として、12台だけ製造された、超プレミアムなディアブロです。デザインも、よりアグレッシブ&エレガントとなり、当時F1にエンジン供給していたことから、フィードバックテクノロジーとして、新型の吸気機構を採用、エアスクープを頭上に備え、極限までチューンされたエンジンは、最高出力なんと595馬力、最高速度340Km/h、0→100m加速3.9秒という、とてつもないモンスターマシンに仕上がっています。マフラーは、触媒も消音器もなし。エンジンを掛ければ、クルマの外での会話は不可能、さらに、後ろの壁は真っ黒になり、地下駐車場であれば、3分で酸欠になるという、手加減なしの桁違いのシロモノでした。内装は、カーボンケプラーむき出しのパネル類に、アルカンタラ製のバケットシート。

スピードメーターは、驚愕の400km/hまで刻まれています。さらに、エンジンのフライホイールのなさは半端じゃありません。1速から2速にギアチェンジをする時に、クラッチを切っただけで、ストンとエンジンが止まるほどです。交差点で止まっている時は、多少アクセルを刺激してあげないと、エンストするという、足アイドリングまで要求される、媚びも諂いも全くないものすごいクルマです。手のかかる子ほどかわいい、クルマ好きの想いを、激しく満たしてくれる、そんなクルマでした。

スピードメーターは、驚愕の400km/hまで刻まれています。さらに、エンジンのフライホイールのなさは半端じゃありません。1速から2速にギアチェンジをする時に、クラッチを切っただけで、ストンとエンジンが止まるほどです。交差点で止まっている時は、多少アクセルを刺激してあげないと、エンストするという、足アイドリングまで要求される、媚びも諂いも全くないものすごいクルマです。手のかかる子ほどかわいい、クルマ好きの想いを、激しく満たしてくれる、そんなクルマでした。 イオタは、購入に際してちょっとしたストーリーもあり(内容は割愛します)、とにかく、私にとって特別なクルマでした。それは、当時も、そして今も変わりません。ぱっと思い立って駐車場に行き、クルマだけを眺めて帰ってくる。そんなオナニーが成立するクルマでした。デザインからパフォーマンス、存在感に至るまで、何をとってみても完璧なクルマでした。念願の、ランボルギーニ新車、というのもあったでしょう。私は、このイオタを3年間弱所有していました。実際には、手放す時にも半ば引き裂かれるようにして手放しているので(後述しますが)、それがなければ、もっともっと長く(それこそ今でも)所有し続けていたに違いありません。それだけ、私はこのクルマを愛していました。それは、今後の私のクルマ好き人生の中でも変わらないと思います。まるで、無責任に飼い始めたペットを自分のせいで死なせてしまったように、あれだけ恋い焦がれたランボルギーニという夢を、安易に、無責任にもてあそんでしまったことに対する戒めは、今もなお終わることなく続いています。

イオタは、購入に際してちょっとしたストーリーもあり(内容は割愛します)、とにかく、私にとって特別なクルマでした。それは、当時も、そして今も変わりません。ぱっと思い立って駐車場に行き、クルマだけを眺めて帰ってくる。そんなオナニーが成立するクルマでした。デザインからパフォーマンス、存在感に至るまで、何をとってみても完璧なクルマでした。念願の、ランボルギーニ新車、というのもあったでしょう。私は、このイオタを3年間弱所有していました。実際には、手放す時にも半ば引き裂かれるようにして手放しているので(後述しますが)、それがなければ、もっともっと長く(それこそ今でも)所有し続けていたに違いありません。それだけ、私はこのクルマを愛していました。それは、今後の私のクルマ好き人生の中でも変わらないと思います。まるで、無責任に飼い始めたペットを自分のせいで死なせてしまったように、あれだけ恋い焦がれたランボルギーニという夢を、安易に、無責任にもてあそんでしまったことに対する戒めは、今もなお終わることなく続いています。

1996.02 – 1999.05

LAMBORGHINI LM002 1990

ディアブロ・イオタを購入してから、またも4ヶ月後に、新たなクルマを購入します。もう、止まりません。これで、私は3台のクルマを所有することになります。

ディアブロ・イオタを購入してから、またも4ヶ月後に、新たなクルマを購入します。もう、止まりません。これで、私は3台のクルマを所有することになります。クルマは、LM002、いわゆる、ランボルギーニ・チーター、と呼ばれていたクルマです(厳密には、チーターは、LM002の前身に付けられた名前ですが)。

LM002は、前身のLM001の後継車で、ランボルギーニ製のオフロードマシンです。もともとは軍用として開発されたものです。パフォマンス不足を叩かれて、「サバンナの鈍足チーター」と言われたLM001を、ランボルギーニお得意のやけくそチューンし、カウンタックのエンジンをデチューンしてそのまま乗せるという、強引に造られたクルマです。製造台数は301台。カウンタックと同じエンジンな訳ですから、排気量5,200cc、DOHC V型12気筒、そんなモンスターエンジンを搭載し、ボディ幅2.0m、乾燥重量2.7t、タイヤ345/60VR17というボディを、最高速度210km/hまで引っ張ります。まさに、超弩級のオフロードマシンとなっています。燃料タンクは、なんと290リットル!ガソリンスタンドで給油するたびに、ティッシュペーパーを大量にプレゼントされました。これだけの燃料を積んで、走行できる距離は、これまたびっくりの300km程度。燃費は、900m/リットルという、聞いたことのない単位です。さすがは、ランボルギーニ。これをクルマとして、普通に売っていたのですから、しびれます。余談ですが、後にランボルギーニがクライスラー傘下に入った時に、このLM002を開発したチームによって、開発された(させられた)のが、今日人気のハマーです。ですから、LM002は、ハマーの兄貴分、といえます。

私は、このLM002を新車で購入しました。購入は、1996年2月、製造年は1990年ですから、製造後実に6年間売れずに残っていた、ということになります。

それにしても、LM002はとんでもないクルマでした。購入して最初の雨の日、フロントガラスを流そうと思い、ウォッシャー液を出そうとしましたが出ません。6年もほったらかしになっていたクルマですから、ウォッシャータンクが空になっているのだと思い、ボンネットを開けてみます。カウンタックのV12がねじ込まれたエンジンルームはやっつけ仕事だったのか、ワイヤー類がラーメンサラダのようにごちゃごちゃになっていて、ウォッシャータンクを見つけることができませんでした。私はしかたなく、最初の点検時にクルマ屋に聞こうと思いその場ではそこまでとしました。後日、クルマ屋にウォッシャータンクの位置を聞きました。クルマ屋はしばらくボンネットを開けて探しているようでしたが、どうも見つからないらしく、「後で電話します」という答え。そんなクルマってあるのかな、私は思いました。後日、クルマ屋から電話がありました。どうしてもウォッシャータンクの位置が分からなかったので、イタリアまで電話をかけてメーカーに直接聞いたそうです。そこでのメーカー側の答え。「あなたでしたか!実は、LM002用のウォッシャータンクが一つ余っているんですよ」そうです。メーカー?取り付けを忘れたのです。ウォッシャータンクの付け忘れ。出荷時のテストで、ワイパー類のチェックはしないのでしょうか。私はしびれました。話はこれで終わりません。「実は、LM002用のエンジンマウントボルトも一つ手元に余っているのですが、それはあなたのクルマのじゃないですか?」これが、生粋のイタリアンジョークなのかどうかは未だに不明です。

LM002の購入で、私の所有車は3台になったわけですが、それにはちゃんとした大義名分がついていました。クルマは、3種類のジャンルのクルマを所有するのがベストである、というものです。具体的に言えば、まずは、普段乗るためのクルマ、これが、当時でいうところの、カプリスになります。次は、ここ一番で乗る奥の手とでもいうべきクルマ、言うまでもなく、ディアブロ・イオタです。そして、3つめのジャンルは、「スノーボード用」です。当時の私は、とにかく冬になるとスノーボードに明け暮れていました。滑り込んでいましたから、さすがに腕前もたいしたところまで達していました。スノーボードに行くには、もちろん、クルマが必要ですが、カプリスにしてもイオタにしても、とてもじゃありませんが、雪道を走れるクルマではありません。ラッセル車となるのは、コルベットが物理限界です。そこで、私は、スノーボード用のクルマを所有することを、自分自身に承諾させていたのです。もちろん、そのスノーボード用のクルマが、LM002とは、世界レベルで異常なヤツと呼ばれるでしょうが、そんなぶっとんだヤツ、という名の称号が欲しくて、なんの躊躇もなく購入に踏み切りました。

LM002の購入で、私の所有車は3台になったわけですが、それにはちゃんとした大義名分がついていました。クルマは、3種類のジャンルのクルマを所有するのがベストである、というものです。具体的に言えば、まずは、普段乗るためのクルマ、これが、当時でいうところの、カプリスになります。次は、ここ一番で乗る奥の手とでもいうべきクルマ、言うまでもなく、ディアブロ・イオタです。そして、3つめのジャンルは、「スノーボード用」です。当時の私は、とにかく冬になるとスノーボードに明け暮れていました。滑り込んでいましたから、さすがに腕前もたいしたところまで達していました。スノーボードに行くには、もちろん、クルマが必要ですが、カプリスにしてもイオタにしても、とてもじゃありませんが、雪道を走れるクルマではありません。ラッセル車となるのは、コルベットが物理限界です。そこで、私は、スノーボード用のクルマを所有することを、自分自身に承諾させていたのです。もちろん、そのスノーボード用のクルマが、LM002とは、世界レベルで異常なヤツと呼ばれるでしょうが、そんなぶっとんだヤツ、という名の称号が欲しくて、なんの躊躇もなく購入に踏み切りました。LM002は、イオタに負けずかなり目立ちました。桁違いのボディサイズや、見たことのない独特のデザインということもありましたが、後部についているスペアタイヤのホイールキャップに、特大のランボルギーニエンブレムがプリントされていたので、後ろを走るクルマに乗っているヤツらがそれを見て一様に目を剥いて驚いていました。LM002は、イオタとも、カプリスとも違う、別の次元で、かっこいいと賞賛されました。誰もが認める一流に、あえて反抗するということへの私の美学の究極の位置に、LM002はありました。「カウンタックでも、ディアブロでもなく、LM002なんですね」そんな賛辞に、震えるほどの喜びを感じていました。所有している3台のクルマの、かっこよさや存在感が、どこもダブることなく独立した世界観を形成していることに酔い、そして、そういうクルマを選択した自分に酔っていました。

1997.03 – 1999.02

BENTLEY TURBO RL 1997

そして、ついに、私は踏み入れては行けない領域に足を入れてしまいます。後に、「ベントレーなんかに手を出すからだよ」と散々言われることになる、悪魔の実との異名を持つクルマ、ベントレー・ターボRLにたどり着いてしまいます。

そして、ついに、私は踏み入れては行けない領域に足を入れてしまいます。後に、「ベントレーなんかに手を出すからだよ」と散々言われることになる、悪魔の実との異名を持つクルマ、ベントレー・ターボRLにたどり着いてしまいます。このベントレー、先に書いたジャンルで言えば、「普段乗るためのクルマ」に該当します。つまり、カプリスを捨てて、私はベントレーに手を出したのです。これで、所有車は、ランボルギーニ2台、そして、ベントレーという、尾崎ワールドを完成させます。

排気量6,700cc、V型8気筒にターボ過給器、ドロドロとかつて私が乗ったアメ車のような音で、馬力というよりトルクで走る、クルマの世界のボスのようなクルマ。それが、ベントレーです。もちろん、私が購入するわけですから、普通の(ベントレーの普通って何でしょう)ベントレーとは違います。まずは、なんといっても、ボディ色。シリカと呼びますが、簡単に言えば、ピンクシャンパンゴールドです。ドンペリのピンクの色です。こんな色のベントレーは、マフィアでも乗らないでしょう。そして、ロング仕様。後部座席で足を組んでも前席のシートに足がぶつかりません。オーナードライバーなのに全く無意味です。そのボディ長といったら、なんとあのカプリスよりも長い5.6m!こんなクルマですから、特別な魔力を持っていました。新橋に食事に行った際、路上駐車したのですが、食事から戻ってきたらその道路一帯が掘り起こされる大工事となっていました。しかし、何と、私のベントレーの周りだけ、ぐるりとセーフティーコーンが置かれ、掘り起こされていません。すいませんと頭を下げる私に、現場監督らしき人が一言、「お車をお守りしておりました」都内の主要なホテルは、特別な駐車スペースに案内され(もちろん、駐車料金は無料です)、飲酒検問などでも止められない(訳は割愛しますが、本当です)、そんな水戸黄門の印籠のようなパワーを秘めたクルマでした。

ベントレーはすごいクルマです。「そんなの言われなくたって分かっているよ」と言われそうですが、私、尾崎憲一にとっても、ある意味頂点に位置するクルマです。フェラーリやランボルギーニ、果てはマクラーレンやブガッティまで、クルマの世界の天井は(金額だけの意味ではなく)果てしなく高いところにあります。そんな中で、ベントレーが位置する場所は、どのあたりでしょう。もちろん、上位に近い場所にその座はあるとは思いますが、それでも「頂点」ではありません。しかし、ある限った視点から見た時、ベントレーは「頂点」の座を不動のものとします。ベントレーが「頂点」となる視点。その視点とは、「普段乗り」です。ベントレーは「普段乗り」のクルマです。そう言う意味では、マークIIや、ベンツなどと同じクラスに属したクルマと言えます。我々が、最も普通にクルマと指すクルマのクラス、普段乗り用のセダンのクラスにベントレーは属します。このクラスは、世界中で最も多くのクルマが属するクラスでもあります。そのクラスにおいて、最も上位に位置する、百獣の王とでも言うべきクルマ、それがベントレーなのです。マクラーレンやブガッティはある意味孤高で、同一クラスに属する他のクルマが極めて少ないため、そのクラスにおける「頂点」という意味合いがとても薄くなります。従属するクルマがいなければ、百獣の王にはなれません。あくまでも百獣の王とは、百獣が周りにいなければあり得ないのです。

私は、そんな百獣の王を崇める人間の一人です。仕様や性能がどうこうなど、あまり関係ありません。そのクルマの名前がベントレーであるなら、それでよいのです。そのデザインがどんなものであれ、ベントレーならその全てが正しいのです。ベントレーに間違いなどあり得ません。ベントレーは絶対、そして完全無垢です。そんな考えを持つ私を否定し、その考えから覚醒させようとしても、それは無駄なことです。私は、ベントレー教という名の宗教の熱狂的な信者になってしまっています。何がどうしてそうなったのかについては良く分かりませんが、とにかく落ち着いて座っていることさえできないくらい、ベントレーを崇拝しています。恐らく、私がそうなったメカニズムを解明すれば、尾崎憲一という存在をすべて論理で説明できるでしょう。それだけ、ベントレー教信者には、なるべくしてなっているのです。私の価値観のすべてを説明できる世界がそこにあるのです。

私は、そんな百獣の王を崇める人間の一人です。仕様や性能がどうこうなど、あまり関係ありません。そのクルマの名前がベントレーであるなら、それでよいのです。そのデザインがどんなものであれ、ベントレーならその全てが正しいのです。ベントレーに間違いなどあり得ません。ベントレーは絶対、そして完全無垢です。そんな考えを持つ私を否定し、その考えから覚醒させようとしても、それは無駄なことです。私は、ベントレー教という名の宗教の熱狂的な信者になってしまっています。何がどうしてそうなったのかについては良く分かりませんが、とにかく落ち着いて座っていることさえできないくらい、ベントレーを崇拝しています。恐らく、私がそうなったメカニズムを解明すれば、尾崎憲一という存在をすべて論理で説明できるでしょう。それだけ、ベントレー教信者には、なるべくしてなっているのです。私の価値観のすべてを説明できる世界がそこにあるのです。フェラーリではなく、ランボルギーニ。ロレックスではなく、パテック・フィリップ。そして、ベンツではなく、ベントレー。私にとって至高の価値観と喜びがそこにはあります。ランボルギーニ2台に、ベントレー。尾崎憲一として、クルマ遍歴の最高潮を迎えることになります。そして、私は、百獣の王さえも手なずけたという自信に溺れ、周りからの意見に耳も貸さない傲慢さを同時に手中に収めていました。まるで、自分がベントレーにでもなったかのように、自分は絶対で、正しい、と信じ込むようになっていました。新しい自分の居場所を見つけ、それまでの巣を後にする。そんな変革も私の中に起こっていました。上澄みの価値観を取り込んで、大切な核となる価値観を閉じこめていきました。人格が崩壊したわけではありませんが、古いつき合いの知人からは、「尾崎は変わった」と言われるようになっていきました。極限まで研ぎ澄ました目で周りを見ていなければならない事業にあたりながら、その目がくもり始めていたことに気づくのが遅れてしまいます。

そしてついに、その時が訪れます。それは、私の事業運営判断のミスから始まりました。体力が弱ってくると、抵抗力が落ちて風邪をひきやすくなるように、何もかもがまるで病にでもかかったかのようにうまくいかなくなりました。信じていた者にまで一時見放されたこともありました。仕組まれたシナリオに踊らされて、ベッコアメ・インターネットは事実上の崩壊状態に陥り、私は、会社を後にせざるを得なくなります。

私は、それまでに獲得したものの全てを失い、裸一つで放り出されました。このようにして、尾崎憲一における激動の第一幕は、その内容に相応しい劇的なラストシーンで終演しました。